De l'immigration au racisme en 7 étapes

J'AI RÊVÉ D'UN NOUVEAU MONDE

Le racisme, miroir d’une société en crise de notre ancien monde.

Le racisme en France mais aussi dans le monde consiste à hiérarchiser les êtres humains selon leur origine, leur couleur de peau ou leur culture. Qu’il soit brutal ou insinué, il nie l’égalité fondamentale entre les individus et produit de l’injustice, du rejet, de la souffrance. Il ne relève pas simplement de la haine : il s’appuie souvent sur l’ignorance, la peur, l’isolement social ou des récits déformés. Mais le racisme ne tombe pas du ciel. Il a une histoire, un terreau, des relais. En France, il s’enracine dans des siècles de domination coloniale, dans la mémoire non assumée de l’esclavage, dans les traumatismes laissés par certaines guerres, comme celle d’Algérie ou l'Allemagne nazie. Il persiste aussi à travers des mécanismes sociaux contemporains : relégation urbaine, discriminations à l’embauche, stigmatisation culturelle ou religieuse. Dans ce contexte, les discours simplificateurs prospèrent. On confond immigration et délinquance, différence et menace, croyance et fanatisme. Cette confusion alimente le rejet, aggrave les tensions et empêche toute réflexion sérieuse sur les causes profondes du malaise français. Ce texte propose donc une lecture lucide du racisme en France en étapes. Non pour accuser, mais pour comprendre. Non pour diviser, mais pour éclairer. Car on ne combat pas ce que l’on ne veut pas voir, et on ne répare pas ce que l’on refuse de nommer.

1)Le racisme en France ne tombe pas du ciel. Il s’enracine dans une histoire longue et violente.

Pendant des siècles, la France a participé activement à l’esclavage et à la colonisation. Des millions d’Africains ont été capturés, déportés et réduits en esclavage dans les colonies françaises. Ces femmes et ces hommes, arrachés à leur terre, ont été traités comme des marchandises, niés dans leur humanité. Ce système a non seulement reposé sur des pratiques inhumaines, mais il a aussi produit et diffusé des idéologies racistes censées les justifier : certains peuples auraient été "inférieurs", "arriérés", "à civiliser". La colonisation a prolongé et amplifié ces mécanismes : en Afrique, en Asie ou dans les Caraïbes, la France a imposé sa langue, ses lois, sa religion, au mépris des cultures locales. Les colonisés étaient dominés, exploités, parfois massacrés. Cette violence n’était pas un accident : elle faisait partie intégrante du projet colonial. Elle a laissé des traces profondes dans les imaginaires, des deux côtés. Dans les années 1950 et 1960, la guerre d’Algérie a mis en lumière une autre facette de cette histoire : la volonté brutale de maintenir la domination coloniale, au prix de la torture, des exécutions et des répressions. Ce conflit a profondément marqué les mémoires, mais reste encore partiellement occulté dans la mémoire nationale. Aujourd’hui encore, les discriminations, les préjugés et les inégalités qui frappent certaines populations — souvent issues des anciennes colonies — ne peuvent être compris sans ce passé. Le racisme contemporain n’est pas un simple "problème moral" ; il est aussi le fruit d’une histoire longue, dont les effets se prolongent.

Ne pas connaître cette histoire, c’est risquer de reproduire ses erreurs. L’ignorer, c’est contribuer à l’entretenir. Malheureusement cela a exister, existe et existera toujours.

2).L’immigration est omniprésente dans les débats publics, mais rarement abordée avec rigueur.

Trop souvent, le mot "immigration" est utilisé de manière floue, voire confuse. Pourtant, il recouvre des réalités très différentes. Il faut distinguer au moins deux formes : l’immigration légale et l’immigration irrégulière. L’immigration légale est encadrée par des lois précises. Elle concerne, par exemple, des personnes venues en France pour travailler, étudier, rejoindre leur famille ou demander l’asile. Elle est relativement stable, soumise à des critères stricts, et contrôlée par l’administration. Elle joue un rôle structurel dans de nombreux secteurs de la société française. L’immigration irrégulière, en revanche, désigne des personnes entrées ou restées en France sans titre de séjour valide. Elle résulte souvent de situations de détresse : guerre, persécutions, pauvreté extrême. Ces migrants prennent d’immenses risques pour rejoindre l’Europe. Une fois arrivés, beaucoup vivent dans une grande précarité, sans protection, exposés à l’exploitation ( Le bâtiment et les travaux publics pour les hommes, et la prostitution forcée pour les femmes) ou à la marginalisation. Ces deux réalités sont fréquemment confondues dans les discours politiques et médiatiques. Cette confusion volontaire ou non alimente les peurs : on assimile le réfugié à un danger, le sans-papiers à un délinquant, le travailleur étranger à un envahisseur. Ce glissement sémantique empêche tout débat rationnel. Il attise les tensions, favorise les idées reçues, et rend impossible une politique juste et lucide sur la question migratoire. À cela s’ajoute une autre source d’ambiguïté : la question de la nationalité. Le droit français permet la double nationalité, ou l’accès à la nationalité par naturalisation. Mais ces réalités administratives sont parfois niées ou dévalorisées. Dans les années 1970 et 1980, certains utilisaient l’expression "Français sur le papier" pour insinuer qu’une partie des citoyens n’étaient pas vraiment français, malgré leur passeport. Comme si l’appartenance nationale pouvait être conditionnée par l’origine, le nom ou la couleur de peau. Ce type de raisonnement fragilise les principes républicains eux-mêmes. Car si la nationalité ne suffit plus à fonder l’égalité entre citoyens, alors c’est l’idée même de citoyenneté qui vacille.

3). Les inégalités territoriales et sociales en France frappent durement les populations issues de l’immigration, mais elles ne s’y limitent pas.

Depuis les années 1990, de nombreux quartiers en périphérie des grandes villes — souvent désignés comme "quartiers sensibles" ou "banlieues" — se sont enfoncés dans la précarité. Ce processus résulte de plusieurs facteurs : désindustrialisation, montée du chômage, affaiblissement des services publics, désengagement progressif de l’État Sans oublier la délinquance juvénile, qui s’exprime par l’appropriation de certaines rues ou quartiers, où s’imposent leurs propres règles, souvent fondées sur un mélange confus entre héritage familial et rejet de la différence. » Ces quartiers concentrent les difficultés : pauvreté, logements dégradés, écoles sous-dotées, accès aux soins ou aux transports limité. Les habitants, majoritairement issus de l’immigration, y vivent une double peine : conditions de vie dégradées et discriminations systémiques. À compétences égales, le simple fait d’avoir un nom "perçu comme étranger" ou une adresse dans une cité peut suffire à écarter un candidat d’un emploi. Ces injustices répétées nourrissent un sentiment profond d’exclusion et d’injustice. Mais cette stigmatisation ne s’arrête pas là. Une autre partie de la population, souvent issue de zones rurales ou de petites villes désindustrialisées, subit elle aussi un mépris social. On la caricature comme "beauf", "cassos", "assistée", dans une forme de condescendance médiatique et politique. Elle aussi souffre d’un déclassement économique, d’un accès réduit aux services essentiels, et d’un sentiment d’abandon croissant. Depuis plusieurs décennies, ces fractures sociales et territoriales se creusent. Et sur ce terrain instable, les préjugés prospèrent. Le discours dominant oppose parfois des groupes qui devraient, en réalité, être solidaires : les "bons Français" contre les "assistés", les "étrangers" contre les "oubliés de la République". Mais tous ces groupes sont en réalité les victimes d’un même système d’inégalités. Ce climat divisé alimente un cercle vicieux : les injustices génèrent du rejet, et ce rejet entrave toute solidarité. Or, sans cette solidarité, la lutte contre les inégalités reste vaine. La fracture sociale, lorsqu’elle est instrumentalisée ou niée, devient une fracture politique, culturelle, humaine.

4).Les médias et les responsables politiques jouent un rôle central dans la formation de l’opinion publique — et donc dans la perpétuation ou la remise en cause des préjugés.

Or, ce rôle est trop souvent exercé avec légèreté, voire cynisme. Les faits divers impliquant des personnes issues de l’immigration ou des quartiers populaires sont largement relayés, souvent avec insistance sur l’origine ou l’identité supposée des auteurs. Ce traitement sélectif contribue à forger une équation implicite mais fausse : immigration = délinquance. Il suffit pourtant de rappeler que l’écrasante majorité des personnes issues de l’immigration n’ont aucun lien avec la criminalité. Mais ces amalgames répétés marquent les esprits, même inconsciemment. Du côté des responsables politiques, la situation n’est guère plus rassurante. Beaucoup semblent prisonniers d’une logique de communication permanente, où l’objectif est moins de résoudre les problèmes que de paraître ferme, de séduire un électorat, ou de détourner l’attention d’enjeux plus complexes. L’immigration, comme l’insécurité, devient alors un thème commode pour alimenter l’émotion, fabriquer des clivages, et polariser les débats. Pire encore : certains laissent volontairement pourrir des situations qu’ils pourraient corriger, puis s’en servent comme prétexte pour justifier des discours répressifs ou stigmatisants. Quand les institutions échouent, la tentation est grande de désigner des boucs émissaires. Cela génère un climat de défiance généralisée : envers les médias, envers les politiques, mais aussi entre citoyens. Dans ce contexte, les discours ouvertement racistes, ou ceux qui flirtent avec le nationalisme, trouvent une tolérance inquiétante. Ils sont parfois banalisés au nom de la "liberté d’expression", ou présentés comme de simples "opinions". Mais à force de normaliser l’inacceptable, on légitime l’injustice. Face à cela, de nombreux habitants des quartiers, souvent stigmatisés, continuent pourtant à travailler, à étudier, à participer à la vie collective. Mais leurs efforts restent invisibles. Ils ne sont ni écoutés ni valorisés. Ils vivent avec l’impression d’être jugés en bloc, tenus responsables de tout, mais exclus du débat. La responsabilité politique devrait consister à rassembler, à reconnaître la complexité des problèmes, à chercher des solutions durables dans l’intérêt général. Or, trop souvent, les élus pensent d’abord à leur image, à leur carrière, à leur parti.

Ce court-termisme empêche d’agir en profondeur contre les inégalités, les discriminations et le racisme. Et tant que ce refus de lucidité et de courage politique perdure, il sera difficile de restaurer la confiance, ou même de construire une société réellement juste.

5.) Le racisme naît souvent de l’ignorance — c’est-à-dire du fait de ne pas connaître l’autre, ni son histoire, ni sa culture, ni ses raisons d’être là.

Lorsque l’on ignore les réalités que vivent les autres, leurs traditions, leurs langues, leurs convictions, il est facile de projeter sur eux des peurs ou des jugements. Une manière différente de s’habiller, de manger, de prier, ou simplement de parler peut alors devenir un motif de moquerie, de suspicion ou de rejet. Ce rejet repose rarement sur des faits ; il naît d’un malaise diffus, d’une méconnaissance, parfois d’une transmission inconsciente de préjugés anciens. Il existe aussi, dans certaines situations, un choc culturel réel. L’arrivée de personnes venues d’autres pays, porteuses d’habitudes différentes, peut perturber un équilibre local ou bousculer certaines normes sociales. Cela peut déranger. Mais le conflit n’est pas une fatalité : ce sont le silence, le non-dit et le refus du dialogue qui le transforment en tension durable. Ce n’est pas la différence qui divise, c’est l’absence de compréhension mutuelle. Un exemple révélateur est la perception de l’islam en France. Une confusion dangereuse s’est installée entre l’islam en tant que religion — pratiquée paisiblement par des millions de personnes — et l’islamisme radical, qui est une idéologie politique violente, minoritaire, mais spectaculaire. Cette confusion, entretenue par certains discours médiatiques ou politiques, génère des peurs collectives irrationnelles, voire une hostilité généralisée envers des citoyens ordinaires, simplement à cause de leur croyance ou de leur apparence. Ce glissement est non seulement injuste, il est dangereux pour la cohésion sociale. L’ignorance n’est pas un état neutre : elle produit des représentations erronées, qui se propagent facilement, surtout dans un climat de méfiance. Et cette ignorance est souvent institutionnalisée.

À l’école, dans les médias, dans les débats publics, on parle encore trop peu — ou trop mal — de l’histoire de l’esclavage, de la colonisation, des migrations, et de l’apport des cultures venues d’ailleurs à la construction de la France contemporaine. Pourtant, l’histoire du pays ne se résume pas à celle de ses rois ou de ses guerres : elle est aussi faite de métissages, de luttes communes, de brassages féconds. Sans éducation, sans contact, sans narration partagée, les stéréotypes prospèrent. Et plus les individus vivent séparés — socialement, culturellement, géographiquement — plus les fantasmes prennent le pas sur la réalité. Ce n’est donc pas seulement une affaire de morale, mais une question politique : éduquer à la diversité, transmettre l’histoire, favoriser les échanges, ce sont des actes concrets pour construire une société plus juste, plus unie, plus lucide sur elle-même.

6). Le sentiment d’insécurité identitaire n’est pas un fantasme : c’est une réalité vécue par une partie de la population, souvent exprimée avec confusion, parfois avec colère, mais rarement écoutée avec sérieux.

Il ne s’agit pas uniquement de peur physique, mais de la crainte de perdre un cadre culturel, une manière de vivre, un sentiment d’appartenance à un ensemble commun. Ce malaise est accentué par la rapidité des transformations sociales, la mondialisation, les mutations économiques, et l’affaiblissement des institutions capables de produire du lien collectif. Quand certaines personnes disent qu’elles ne reconnaissent plus leur quartier, leur école, leur mairie ou leur pays, cela ne signifie pas nécessairement qu’elles rejettent l’autre. Cela peut aussi traduire une perte de repères, une inquiétude face à des changements mal expliqués, ou perçus comme subis. Le problème n’est pas tant la diversité que la désorganisation du cadre commun qui permettait autrefois de vivre ensemble dans une certaine harmonie. Mais ce malaise identitaire devient problématique lorsqu’il est récupéré et simplifié : lorsque des faits isolés sont grossis à la loupe, que l’exception devient la règle, que les fautes de quelques-uns deviennent les stigmates de tous les autres. Ce glissement, trop courant, transforme une réalité sociale complexe — faite de pauvreté, d’échecs éducatifs, de l’origine ethnique ou culturelle. C’est dans ce climat de confusion que prospèrent les discours de rejet.

Quand un quartier est pauvre, délaissé, mal desservi, et que ceux qui y vivent appartiennent majoritairement à une même origine, la tentation est grande de rendre la culture ou la religion responsables de tous les maux. On ne voit plus les mécanismes économiques ou politiques qui ont fabriqué la précarité ; on préfère accuser les personnes elles-mêmes, leurs coutumes, leur langue, leur foi. C’est ainsi que naissent les boucs émissaires. Pourtant, les racines profondes du malaise sont bien identifiées : la ghettoïsation urbaine, les fractures scolaires, le chômage de masse, l’abandon des services publics, l’échec de certaines politiques d’intégration, et le manque de dialogue entre groupes sociaux devenus étrangers les uns aux autres. Ce sont ces causes qu’il faudrait affronter avec courage et lucidité. Car le racisme ne pousse jamais sur un sol fertile : il prospère dans la peur, l’ignorance, le sentiment d’abandon et le vide du lien social.

Et tant que ces problèmes structurels ne seront pas pris au sérieux — et traités non pas comme des risques électoraux mais comme des priorités nationales — les divisions identitaires continueront à se creuser, nourries par le soupçon, l’hostilité et le silence.

7).Le racisme ne naît pas toujours d’un rejet instinctif ou d’une peur brutale. Il peut aussi s’enraciner dans la banalité du quotidien, se transmettre presque invisiblement, par l’éducation, par les habitudes, ou par l’environnement culturel.

Un enfant qui grandit dans un milieu où l’on se méfie des étrangers, où certaines expressions racistes sont considérées comme des « blagues », où les différences sont perçues comme des menaces, risque d’intégrer ces représentations sans les questionner. Ce racisme ordinaire, discret mais persistant, ne s’affiche pas toujours avec violence : il se glisse dans les conversations, les silences, les regards, les choix d’école, de logement ou d’amis. Dans certains milieux homogènes — socialement, culturellement, géographiquement —, la rareté des contacts avec l’Autre empêche la remise en cause de ces préjugés. Quand la différence est lointaine, elle devient plus facile à caricaturer. L’absence de mixité sociale n’est pas seulement un facteur d’inégalité, elle est aussi un terreau d’ignorance et de méfiance réciproques. À cela s’ajoute un autre type de difficulté : la persistance, dans certaines communautés issues de l’immigration, de pratiques perçues comme incompatibles avec les valeurs républicaines. Mariages arrangés ou forcés, contrôle social des femmes, pratiques rituelles extrêmes comme l’excision : ces réalités existent, même si elles concernent une minorité de cas. Elles doivent être dénoncées clairement, non par rejet culturel, mais au nom des droits fondamentaux de la personne. Car certaines traditions ne peuvent justifier la souffrance ou la soumission. Mais c’est ici que réside une tension majeure : comment critiquer une pratique sans stigmatiser une culture ? Trop souvent, ces faits — bien réels — sont instrumentalisés dans les discours publics pour jeter le discrédit sur l’ensemble d’une communauté. Une pratique régressive devient le prétexte à une généralisation injuste : on accuse alors tous les membres d’un groupe de refus d’intégration, d’archaïsme, ou de rejet des lois communes. C’est un raccourci dangereux, qui transforme un problème spécifique en justification d’un rejet global. Il aurait fallu tenir ensemble deux exigences :

– ne rien excuser au nom de la culture, surtout lorsqu’il s’agit de droits humains ;

– ne rien généraliser au nom de l’ordre public, surtout lorsqu’il s’agit de groupes déjà fragilisés.

L’enjeu est double : défendre les principes républicains avec fermeté, mais sans céder à l’amalgame. Protéger les individus sans désigner des coupables collectifs. C’est cette voie étroite — à la fois exigeante et lucide — qui aurais permis à la France et des pays industrialisé de sortir des confrontations stériles et de retrouver un cadre commun, fondé sur le droit, la dignité et la reconnaissance mutuelle.

La France, comme beaucoup d'autres pays, a mis du temps à séparer l’Église de l’État. Il n’y a pas si longtemps, les femmes n’avaient que peu de pouvoir, en dehors de celui de donner la vie.

En 2025, dans de nombreux pays, il est devenu difficile de susciter un véritable élan de solidarité ou de fixer un objectif commun à l’échelle nationale. L'une des raisons possibles réside dans la diversité croissante des modes de vie. Lorsqu’un étranger arrive dans un pays aux valeurs différentes, il n’est pas toujours contraint d’adopter le mode de vie du pays d’accueil. Les pays quittés sont parfois marqués par des régimes dictatoriaux, des guerres, la torture, l’esclavage ou la faim. Bien sûr, l’immigrant peut signer un accord de principe, affirmant respecter les lois et les valeurs du pays qui l’accueille — mais cela ne signifie pas qu’il abandonne pour autant ses repères culturels ou sociaux. Et s’il ne respecte pas réellement les valeurs du pays d’accueil, il risque souvent peu, voire rien du tout. Parfois, il parvient même à imposer certains de ses principes à ceux qui l’ont accueilli. Or ces pays d’accueil ont eux-mêmes lutté durant des décennies pour se libérer de formes de domination ou d’oppression similaires, et ils ne souhaitent pas y revenir. Cela a été, selon notre ancêtre Didés, l’une des causes réelles — bien que rarement exprimées clairement — de l’ouverture d’une "double porte" au racisme : d’un côté, la peur de perdre des acquis sociaux et culturels ; de l’autre, le rejet d’un multiculturalisme perçu comme déséquilibré ou à sens unique.

Le racisme d’un pays est-il l’enfant du laxisme ?

J'ai rêvé d'un nouveau monde

L'immigration

L'immigration dans ce nouveau monde

Dans cette société nouvelle, l’éducation est assurée par les anciens, porteurs de savoir, d’expérience et de sagesse. Elle repose également sur la découverte de la diversité dès le plus jeune âge. Les enfants grandissent dans des environnements équitables, où tous les adultes partagent la responsabilité de leur éducation. Aucun privilège n’est accordé en fonction de la couleur de peau. La spiritualité commune enseigne que tous les êtres sont interconnectés : blesser l’autre revient à se blesser soi-même. L’immigration est acceptée à tous les demandeurs, sous certaines conditions, afin de permettre une intégration sincère et respectueuse. Les principes fondateurs s’appliquent à condition de ne pas dépasser la capacité de notre sol à nourrir la population de manière saine. Il a été établi qu’une population maximale de 35 millions d’habitants est viable sur le territoire français. Ce seuil est déterminé en fonction des ressources que la terre peut fournir sans provoquer de déséquilibre.

Règlement du droit civil de l'an 95.

a) Adhésion aux règles

Le mode de vie d’origine du migrant n’est pas accepté. Il doit s’engager à respecter les rituels, les coutumes, la langue et les règles de vie de sa nouvelle terre d’asile. Enfreindre a cette règle le conduira automatiquement a la sanction 2

b) Propositions de changement possibles

Le migrant peut, une fois intégré, proposer des évolutions des modes de vie en place. Seuls les élus peuvent décider d’un changement, après le vote de la population, et seulement si le demandeur a été officiellement accepté comme citoyen.

c) Pas de double nationalité

La double nationalité n’existe pas. Après une période d’essai de deux ans, le migrant peut devenir membre à part entière de la société. En cas de refus par la société, il est reconduit aux frontières du territoire.

d) Devoir d’intégration

Le nouvel arrivant doit travailler comme tout autre citoyen. Il bénéficie des moyens nécessaires à son intégration – ni plus, ni moins que les autres habitants.

e) Tolérance obligatoire

Tout citoyen manifestant une intolérance envers un nouvel arrivant reçoit une condamnation de niveau 3. En cas de récidive, la sanction est renforcée.

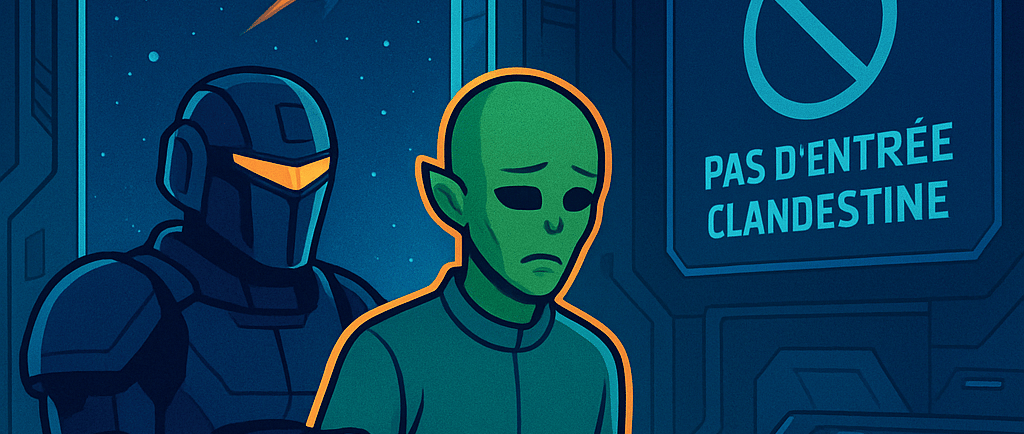

f) Zéro tolérance pour les entrées clandestines

Tout migrant entré clandestinement est immédiatement expulsé. Avant l’expulsion, il est enregistré dans un registre contenant son ADN, sa photo et ses empreintes. Si cette même personne revient illégalement, elle est automatiquement condamnée à la peine numéro 1.